デジタル技術の進展に伴い、医療においても医療現場のIT導入にとどまらず、検査・診断・治療へ大きく関わるようになり、また日常生活への介入や、更には予防や健康増進にもデジタル技術が適用されるようになっています。

今回は、健康・医療におけるデジタル技術の適用について取り上げてみましょう。

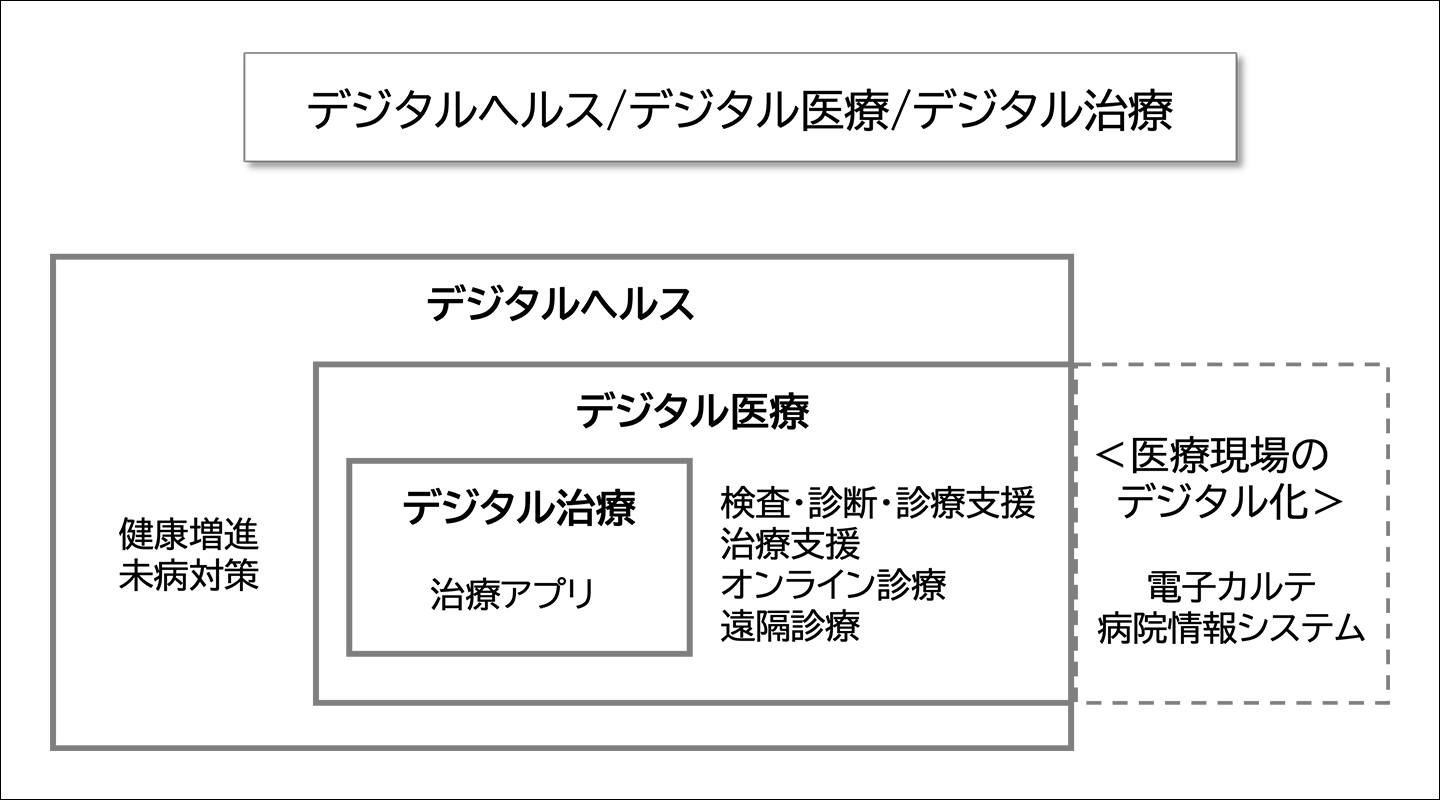

「デジタルヘルス」に厳密な定義はありませんが、一般的には、デジタル技術(ICT/AI/IoT等)を医療・健康分野に応用する取組みを指します。「デジタルヘルス」と近い用語に、「デジタル医療」「デジタル治療」があります。

この定義では、「デジタルヘルス ⊃ デジタル医療 ⊃ デジタル治療」という関係になります。

デジタルヘルスの概念に基づくソフトウェアとしては、薬事承認が必要なものとそうでないものがあります。

医薬品医療機器等法では、2014年改定時に、医療機器に組み込まれたソフトウェアに加えて、単体ソフトウェアも医療機器に位置付けています。

薬事規制の対象となる、すなわち薬事承認が必要なプログラム医療機器(Software as

a Medical

Device:SaMD)は、医療(診断・治療・予防等)に直接的に関与するプログラムで、意図した通りに機能しない場合に使用者の生命・健康に影響を与えるおそれがあるものを指します。クラスⅠ(一般医療機器)相当は対象外となります。

このSaMDには以下の形態があります。

SaMDには、AIによる画像判別などによって診断を支援するデジタル診断、疾患に直接治療介入するデジタル治療などがあります。

一方で、健康増進など医療に直接的には関与しないものは、薬事規制の対象外(有効性・安全性を示す必要はない)となり、「non-SaMD」と呼ばれます。

尚、プログラムの医療機器該当性については、厚生労働省「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」が定められています。

デジタル治療以外にデジタル医療と捉えることのできるものには以下が挙げられます。

◇ 検査・診断・診療支援

◇ 治療支援(治療をサポートするもの) ⇔ デジタル治療‥治療の主手段

◇ オンライン診療・遠隔医療

また、デジタルデバイスの普及に伴って、デジタルデバイスから取得された日常生活中の生体データ(生理学的データ・行動データ)を、病気の有無や治療による変化を客観的に可視化・指標とする「デジタルバイオマーカー」として利用することが可能です。

仕組みとしては、「デジタルデバイス(ウェアラブルデバイス・センサー)

→ IoT → 生体データ ⇒ 発症リスク予測・治療効果評価等」となります。

ここでは、従来は測定や数値化の難しかった指標が客観的データとして取得可能となり、また、医療機関においてスナップショットのデータしか取得できなかったデータが日常生活の中で常時取得可能になるといった状況が実現できます。

「デジタル治療(Digital Therapeutics;DTx)」は、デジタル医療のなかでも、疾患に対する治療介入をするプログラム医療機器(SaMD)を指します。治療の主手段としての治療アプリで、有効性・安全性のエビデンス(臨床試験結果)及び薬事承認が必要となります。

米国では、2010年に最初の治療アプリが承認され、既に多くのものが承認されています。

日本においても開発が進められており、2020年12月に承認されたニコチン依存症治療用アプリをはじめとして、高血圧症治療用アプリ、不眠障害治療用アプリなどが承認を取得しています。

治療用アプリのメリットは、個別ガイダンス表示による日常データの収集により、日常のデータを診療に生かし、診療間の治療を支援できることにあります。個人の状況に応じた治療支援が可能で、これは個別化医療の一つとも言えそうです。

デジタル技術は医療や健康の分野にいろいろな形で適用されています。そして、従来の薬物治療をはじめとする治療法とは違った治療法を提供するまでになっています。

私たちの健康に大きな役割を担う医薬品、そして医療・ヘルスケア。

そうしたQOL(Quality Of

Life)産業界全般にわたって、そのプロセスや情報を支えるITを介して、

日立医薬情報ソリューションズは人々の健康・QOL向上に貢献していきます。

2024年3月8日

吉田 亜登美