感染症は太古の昔から人類を脅かしてきた病気です。

これまでに多くの感染症への対処が可能になってきましたが、それでも未知の感染症には容易に対応できるようにはなっていません。

古くて新しい病気である感染症について、その概略をみていくことにしましょう。

感染とは、病原体が様々な感染経路を通して生物(宿主)の組織・臓器に定着・侵入・増殖し、生体に何らかの反応が生じた状態をいいます。

大半の場合、病原体は生体防御機構(免疫)によって感染できずに宿主から排除されますが、感染が成立して明らかな症状・徴候が現れる(発症する)と感染症となります。

感染の成立には、病原体の病原性と宿主の生体防御機構のバランスが大きく関わります。

※病原性:病原体が感染して感染症を発症させる能力の程度

※生体防御機構:免疫(自然免疫・獲得免疫)

また、感染が成立しても発症しない場合があり、感染だけでなく発症及びその程度についても、病原性と生体防御機構のバランスによるということになります。

感染症発生には「感染源(病原体)」「感染経路」「感受性宿主(生体防御機構)」が要因として挙げられます。特に、感染の脅威という点では、病原体の病原性と伝染性が問題になります。

感染症対策として挙げられるのは、上記の要因に対応するものです。

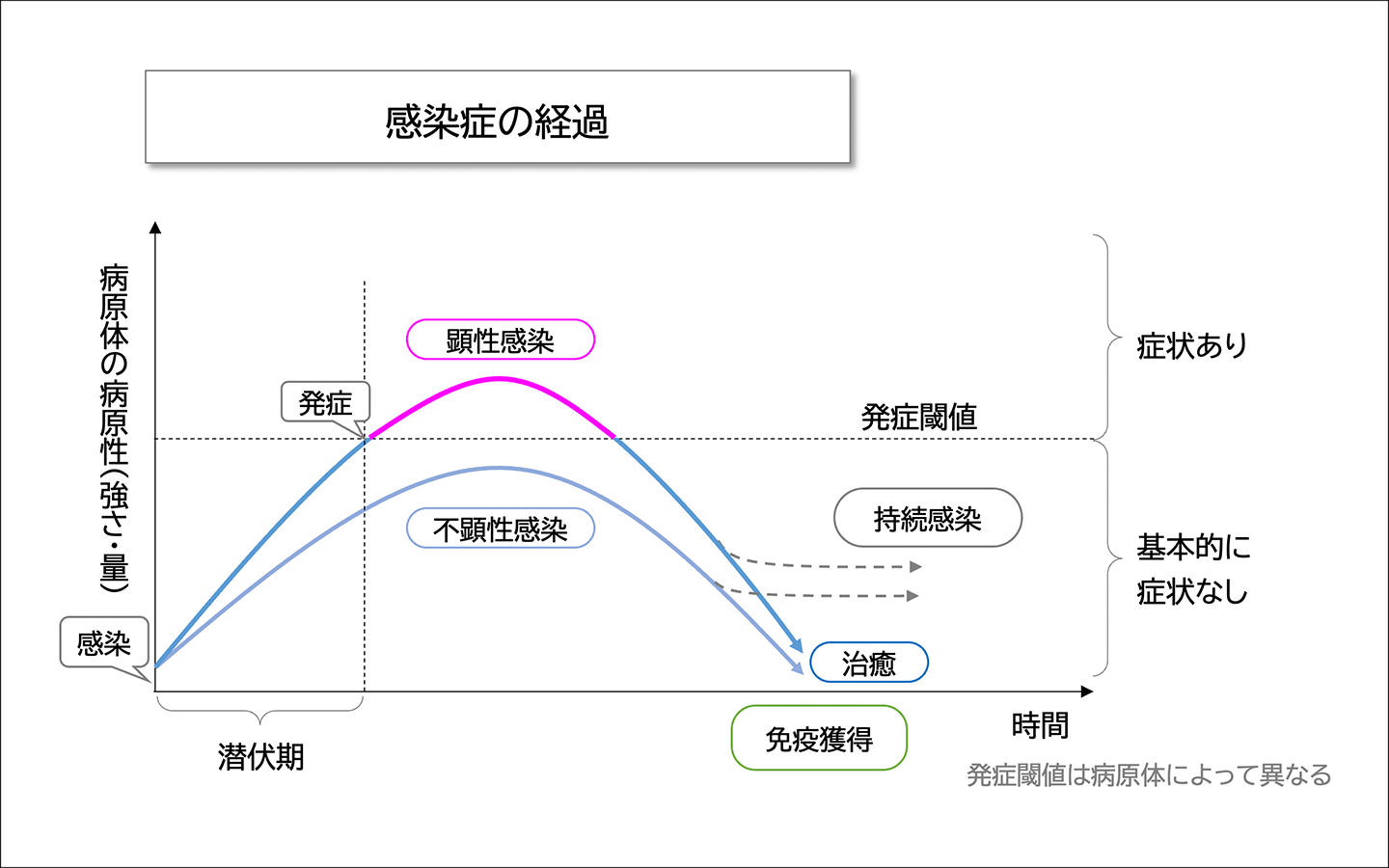

感染症は、典型的には、感染 ⇒ 潜伏期 ⇒ 発症 ⇒ 治癒という経緯を辿ります。

感染成立後に発症する場合を「顕性感染」、感染しても症状がない(発症しない)場合を「不顕性感染」といいます。

感染の原因となる微生物等を病原体といいます。病原体の種類を表に示します。特に、細菌とウイルスは別であることに注意が必要です。

| 真核生物 | 原核生物 | ウイルス | プリオン | |||

| 寄生虫 | 真菌 | 細菌 | ||||

| 蠕虫 | 原虫 | |||||

| 多細胞 | 単細胞 | 細胞壁、核膜をもつ生物 | 細胞壁をもち、核膜をもたない単細胞生物 | 核酸がカプシドに包まれた粒子構造物 | 核酸をもたない構造物(タンパク質) | |

| 2mm-数m | 1~80μm | 1~10μm | 1μm程度 | 20-300nm | 100nm以下 | |

| DNA and RNA | DNA or RNA | なし | ||||

| なし | あり | あり | なし | なし | ||

|

増殖能 |

あり | あり | あり | なし | なし | |

真菌は、カビやキノコ、酵母などの仲間です。白癬菌(いわゆる水虫)やカンジダ症の原因となるカンジダ属菌などがあります。

寄生虫は、自分以外の生物の体内や体表に生息して、その環境や栄養分に依存している生物で、単細胞生物の原虫と多細胞生物の蠕虫があります。

原虫には、マラリアの原因となるマラリア原虫や、赤痢の原因となる赤痢アメーバ、トキソプラズマ症を引き起こすトキソプラズマなどがあります。

蠕虫には、線虫や回虫、条虫(サナダムシ)、アニサキスなどがあります。

プリオンはタンパクからなる感染因子です。プリオンタンパクは、主に中枢神経系の細胞膜に発現してプロテアーゼによって分解されるものですが、立体構造に変化が生じて異常プリオンタンパクになると、分解されずに神経変性疾患を起こします。プリオン病と総称されますが、クロイツフェルト・ヤコブ病、BSE(いわゆる狂牛病)があります。

真核生物(真菌・寄生虫)・原核生物(細菌)は文字通り「生物」ですが、ウイルスは生物と無生物の間と言えます。

感染を引き起こす病原体の由来となるものを感染源といいます。

感染源の存在場所が宿主にとって外界か否かにより、外因性感染と内因性感染に大別されます。

更に、外因性感染は水平感染と垂直感染に分類されます。

日和見感染は、感染に対して抵抗力が低下しているヒト(易感染性宿主)において、病原性の弱い病原体(通常は感染症を起こさない)が原因で感染症を発症するものです。

感染症の原因となるものの種類は多く、それらへの対処には困難が伴います。

私たちの健康に大きな役割を担う医薬品、そして医療・ヘルスケア。

そうしたQOL(Quality Of Life)産業界全般にわたって、そのプロセスや情報を支えるITを介して、

日立医薬情報ソリューションズは人々の健康・QOL向上に貢献していきます。

2022年12月09日

吉田 亜登美