いろいろな医薬品の開発が進められています。これまで治療法がなかった病気に対する薬が開発されて治療に使われるというのは当然望まれるところですが、既に治療薬が存在する病気に対して同様の効果を示す新たな薬も開発されています。

これはどういうことでしょうか。

今回は簡単な例として、高血圧で使われる血圧を下げる薬(降圧薬)を例にみてみましょう。

血圧というのは、血液が血管壁に与える圧力(血管内圧)のことで、一般には動脈の内圧を指します。

血圧は心拍出量(心臓から拍出される血液量)と末梢血管抵抗(血管内での血液の流れにくさ)によってほぼ決まります。

血圧に関わる因子としては、心拍出量には心拍数、心収縮力、循環血液量、末梢血管抵抗には血管の内腔径(収縮・拡張で変化)や血液の粘性が関わります。

人体には血圧を一定に維持する仕組みがありますが、高血圧はこれが上手く機能しきれずに血圧異常を起こしてしまうものです。

血圧を維持する循環調節をおおまかにいうと、血管には血行動態をモニタリングするセンサー(受容器)があり、「受容器が血行動態の変化を感知し、その受容器からの情報を脳幹にある循環中枢が受け取り、循環調節を作動させる」ということになります。

循環調節としては、神経性調節と液性調節があります。

二次性高血圧では原因疾患の治療により高血圧の症状は寛解します。

高血圧が慢性的に持続すると、血管障害や心肥大(心筋細胞肥大による左室肥大)を生じ、更に脳血管疾患や心血管疾患などを引き起こします。このことから血圧を下げて適切な状態を維持する必要があります。

本態性高血圧の治療では、生活習慣の修正が基本になります。これだけで充分でなければ薬物療法を行います。

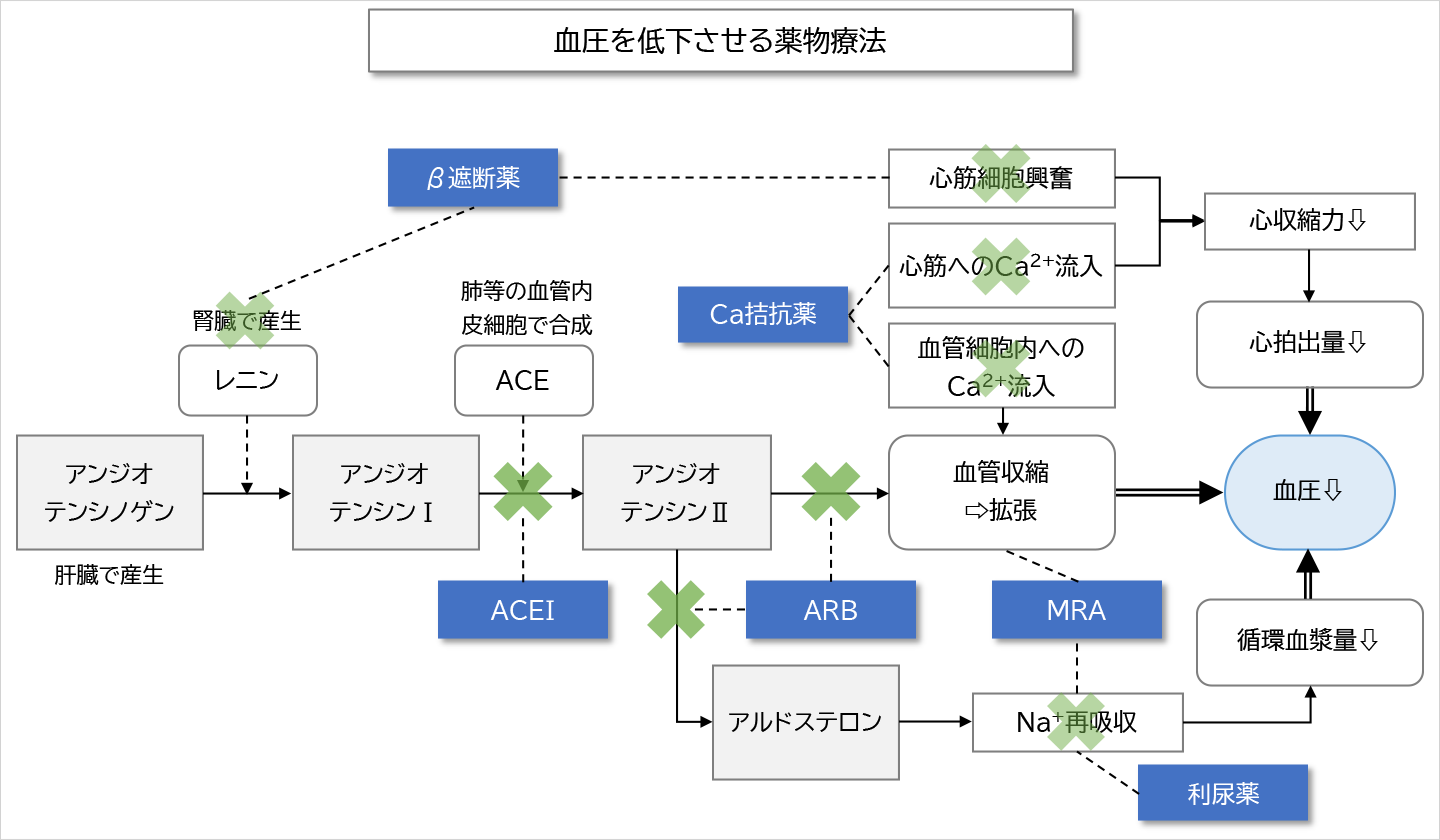

血圧を下げる薬(降圧薬)の主なものとして以下の薬剤があります。

血圧のコントロールにはいろんなメカニズムが働いており、作用メカニズムの異なる薬が開発されている訳です。研究によって新たなメカニズムが解明されれば、これに対する薬の開発も進められます。

同じ症状・病態であっても、疾患メカニズムは複雑だったり、多様だったりします。そのどの部分にどのように作用させることで治療に繋がるのか、その研究によって種々の作用メカニズムに対応する薬が開発されます。

同じ病気のようであっても、より詳細にみていくと、いくつかに分類できていくこともあります。(例えば、頭痛も国際頭痛分類によって細かく分類、定義されています)

もちろん、同じ作用メカニズムであってもより良い(有効性・安全性が高い)薬の開発も進められるのですが、疾患に対する研究によって新しい知見が得られると、これに対応した新たな薬が研究されていくのです。

私たちの健康に大きな役割を担う医薬品、そして医療・ヘルスケア。

そうしたQOL(Quality Of Life)産業界全般にわたって、そのプロセスや情報を支えるITを介して、日立医薬情報ソリューションズは人々の健康・QOL向上に貢献していきます。

2021年08月05日

吉田 亜登美