日本の医療制度では皆保険制度なので、全ての人が公的医療保険制度に加入することになっています。公的医療保険が適用される保険診療では、費用は国が定めた公定価格になります。保険適用となる医療用医薬品の公定価格が薬価と呼ばれるものです。 今回は、この薬の値段について見てみましょう。

薬価基準とは、保険医療に使用される医薬品の品目と価格を定めたものです。

薬価基準制度において、保険医療制度下で使用される医薬品は薬価基準(価格表)によって保険から支払われる価格(保険償還価格)が定められています。製造販売承認を受けた医薬品は、一連の手続きを経て薬価が算定され、薬価基準に収載されて初めて医療現場(保険診療)で使用されます。薬価の算定は、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)が主導します。

薬価基準に収載されない医療用医薬品(ワクチン、生活改善薬等)及び一般用医薬品は、価格に関する規制はなく、自由価格(保険償還はなく自己負担)となります。

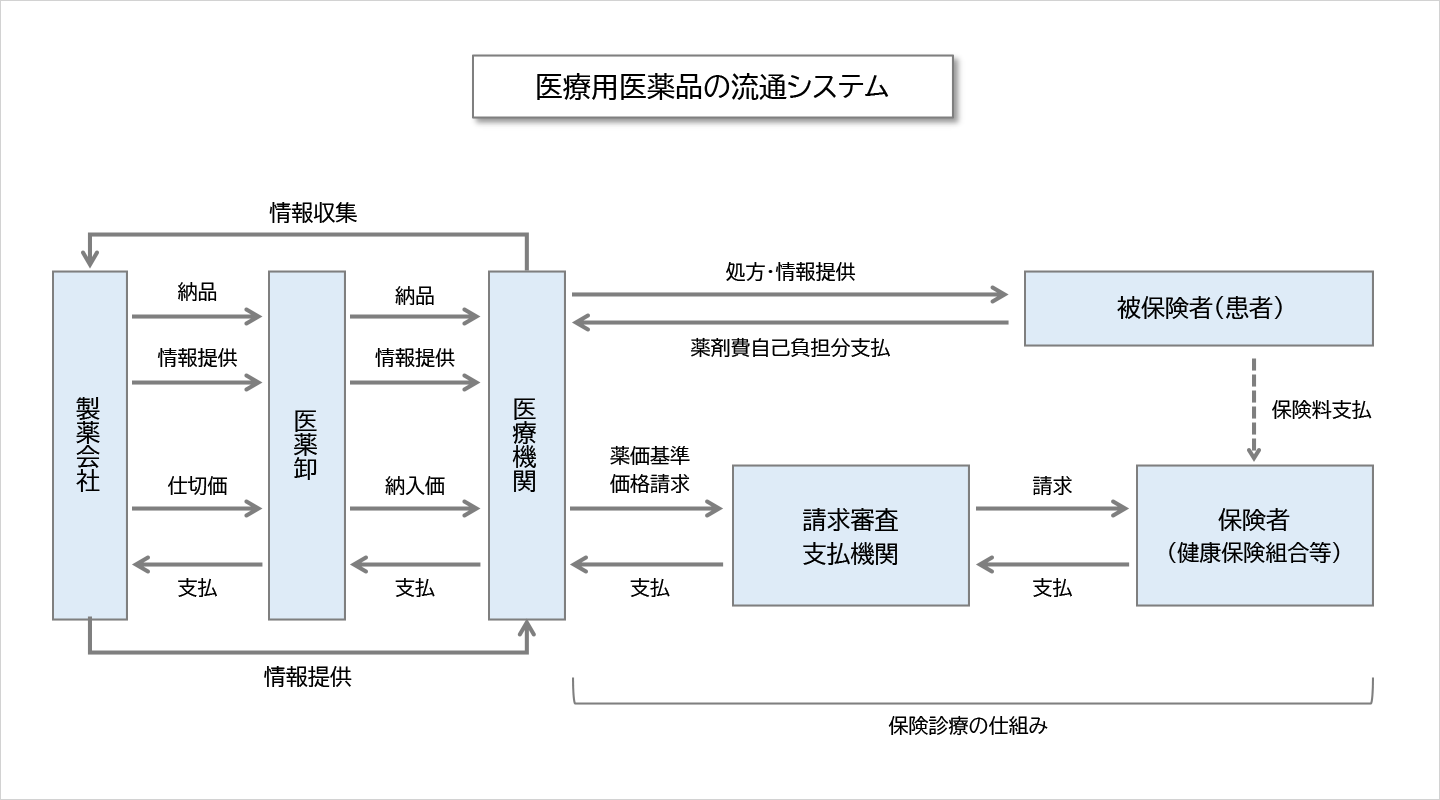

医療用医薬品の流通システムを下図に示します。

この中で、「医療機関-患者(被保険者)-保険者-請求審査支払機関-医療機関」の関係は保険診療の仕組みです。ここでは、薬の値段は公定価格である薬価になります。

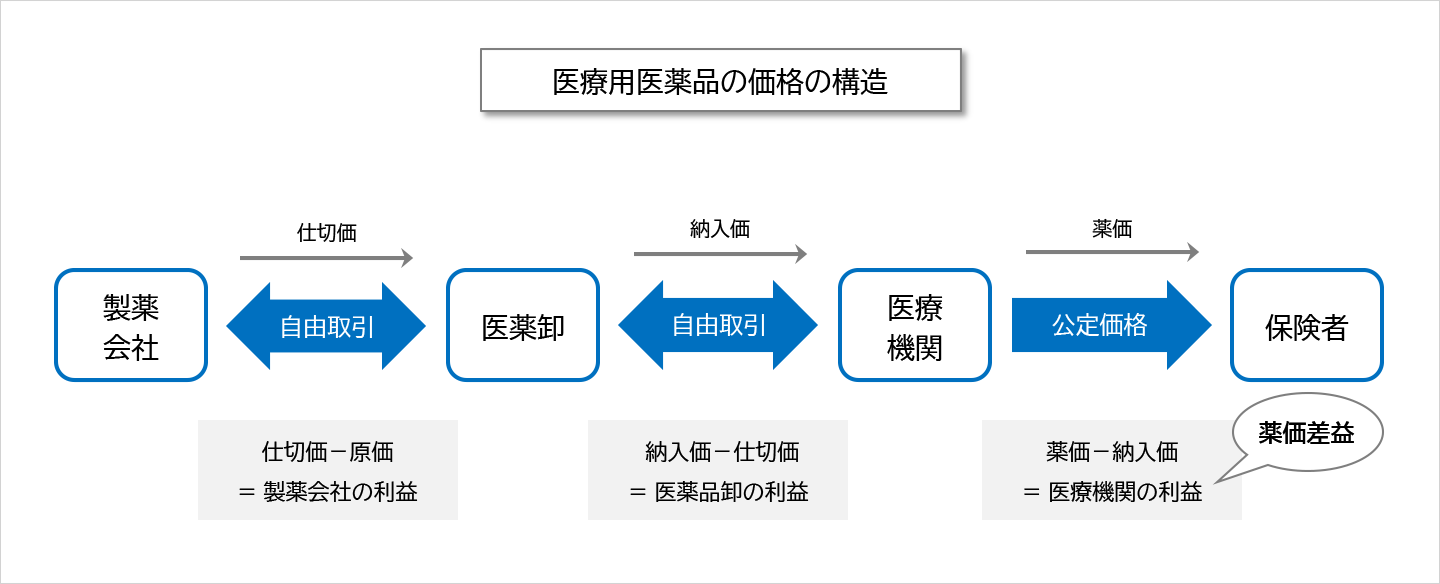

一方で、医薬品の流通経路は製薬会社⇒医薬卸⇒医療機関となりますが、ここでの取引価格は自由取引であり、自由価格となります。

医療機関は保険者に対して薬価で請求する一方で薬価より安価に仕入れるため、そこに差額が生じ、医療機関は薬価差益を得ることになります。

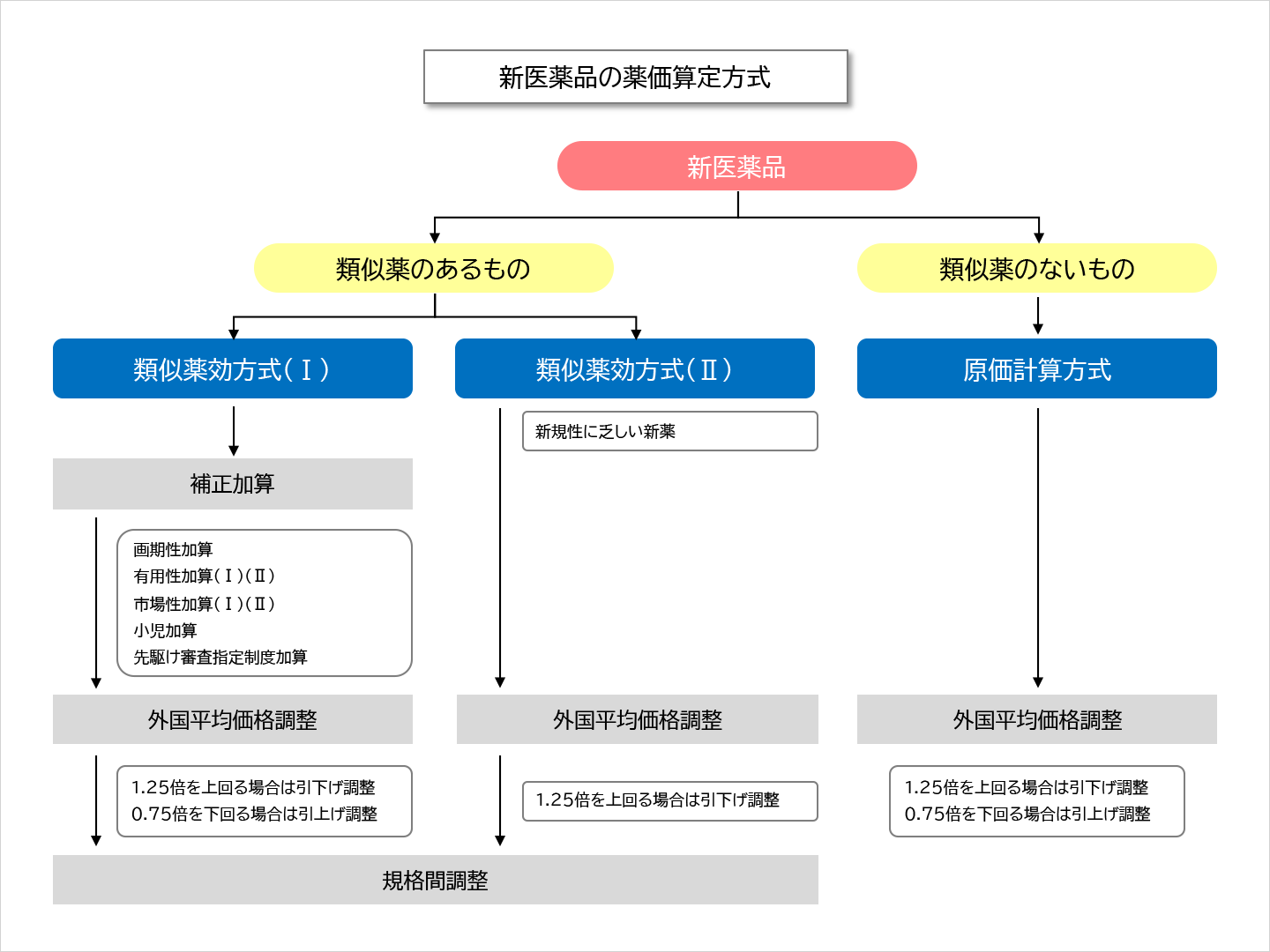

新医薬品の薬価算定は、類似薬がある場合は類似薬効方式、類似薬がない場合は原価計算方式により薬価が算定されます。

後発医薬品が初めて収載される場合、先発医薬品の50%の薬価となります。但し、内用薬について同時に収載される後発医薬品の銘柄数が11以上の場合は、先発医薬品の40%の薬価となります。

バイオ後続品では、先発医薬品の70%となります。但し、同時に収載される後発医薬品の銘柄数が11以上の場合は、先発医薬品の60%の薬価となります。

既に後発医薬品が収載されている場合は、最低価格の後発品と同価格とされます。

薬価差益といった問題もあり、保険医療機関・保険薬局の仕入価格(市場実勢価格)を薬価に適正に反映させる目的で取引価格の調査(薬価調査)が実施され、薬価が改定されます。このため、薬価改定は全体としてはマイナス(薬価引き下げ)となっています。

定期的な改定(2020年度より毎年)の他、薬価算定時からの変化に伴って見直しが必要とされた場合にも改定されます。

私たちの健康に大きな役割を担う医薬品、そして医療・ヘルスケア。

そうしたQOL(Quality Of Life)産業界全般にわたって、そのプロセスや情報を支えるITを介して、日立医薬情報ソリューションズは人々の健康・QOL向上に貢献していきます。

2020年06月10日

吉田 亜登美