医薬品は多くの時間と費用をかけた研究開発により、多くの知識・情報を積み上げて生み出されるものです。そうしたことから、医薬品産業というのは知識集約型産業と言えます。知的創造活動には、知的財産としての権利(知的財産権)があります。従って、医薬品とこの知的財産権は密接な関係があります。

では、医薬品と知的財産権の関係を簡単に見てみましょう。

知的財産とは知的創造活動の成果であり、財産的価値を有する情報ということができます。

知的財産権制度は、知的創造活動によって生み出されたものを創作した人の財産として保護するための制度です。具体的には、知的財産について創作者に一定期間の独占権を与えるようにしたものです。

知的財産権は、創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。これらは知的財産基本法と関連法規により規定されています。

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。これらの権利は特許庁に出願し登録することによって取得することができ、権利により保護された知的財産は一定期間、独占的に実施・使用することができます。

一方、不正競争防止法上の権利や著作権は、事前の手続きなしで当然の権利として主張できます。

特許法は、「発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与すること」を目的とする法律で、特許権はこの特許法に基づいた権利を指します。

発明者(特許権者)に一定期間の排他的独占権(権利者のみが使用でき他人の使用を許さない)を与えて発明の保護を図る一方、特許の内容は公開されます。

ここでいう「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を指します。

特許権が与えられる要件は以下の通りです。

先願主義というのは、最初に特許出願を行った者に特許権を与えるものです。これに対して、先に発明した者に特許権を与える先発明主義というのがあります。出願時点は明確ですが、発明時点を特定・立証するのは困難さが伴うこともあり、大多数の国が先願主義をとっています。米国では先発明主義をとっていましたが、2013年より先願主義に移行されています。

医薬品に関する特許としては、物質特許、製法特許、製剤特許、用途特許があります。

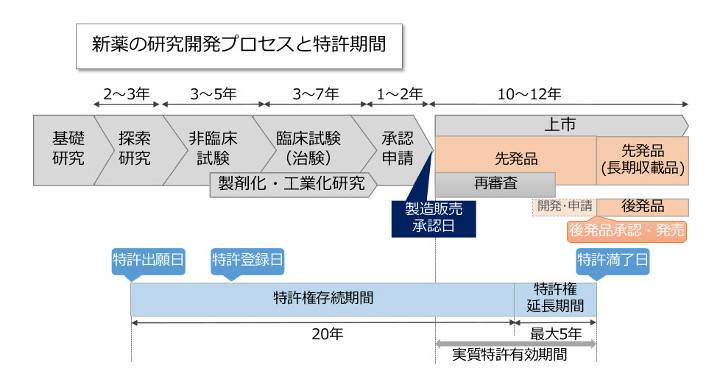

新薬の研究開発プロセスにおいて、種々の特許を押さえていく訳ですが、特許が有効な期間は市場を独占できるものの、探索段階で取得した特許の上市後の有効期間はかなり短くなります。特許期間は出願日から20年ですが、医薬品の場合は上市までに時間を要することから、特許存続期間を最長5年間延長する制度があります。

物質特許と対象の用途特許について存続期間が終了し、先発品の再審査が終了していれば後発品(ジェネリック)を製造販売することが可能ですが、製法特許・製剤特許の存続期間が残っている場合にはその特許を避けて製造販売する必要があります。

新薬において、特許の存続期間が終了することで市場の独占状態が終了してしまい、収益が激減することが予測される時期のことを「特許の崖=パテントクリフ」と呼びます。

獲得市場を他社品から守るためには、タイミングの良く後続の新薬の開発を進め、市場に投入することがパテントクリフ攻略に繋がります。

また当該製品に対する関連特許を押さえることで、ライフサイクルの延伸を図ることも有効です。

こうしたことからも、どの段階でどういう特許を押さえるかという特許戦略は重要です。

私たちの健康に大きな役割を担う医薬品。

その萌芽・誕生から退役までのライフサイクルにおけるプロセスや情報は厳しく重要なものです。そうした製薬のプロセスや情報を支えるITを介して、日立医薬情報ソリューションズは人々の健康に貢献していきます。

2019年09月20日

吉田 亜登美